- Politiker kritisieren oft die Finanzierung scheinbar sinnfreier wissenschaftlicher Projekte mit Steuergeldern. Trotz betriebswirtschaftlicher Bedenken haben teure Projekte oft unvorhersehbare positive Folgeeffekte. Heinrich Hertz bewies 1888 die Theorie der elektromagnetischen Wellen und schuf eine Grundlage für moderne Technologien. Hertz’ experimentelle Entdeckungen zeigen, dass grundlegende wissenschaftliche Forschung oft lange vor ihrem praktischen Nutzen wichtig ist. Wissenschaft bildet häufig die Basis für bahnbrechende technologische Entwicklungen, auch wenn ihr Nutzen anfangs unklar ist.

Politiker äußern regelmäßig ihren Unmut über angeblich sinnfreie wissenschaftliche Projekte, die mit Steuergeldern finanziert werden. Aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht mag der Gedanke aufkommen, dass teure Teilchenbeschleuniger oder vermeintlich banale Versuche zur Farbe von Petunien Geldverschwendung sind. Doch ob teuer oder günstig, diese Projekte amortisieren sich oft durch unvorhersehbare Folgeeffekte. Ein bemerkenswertes Beispiel für solch einen unerwarteten Nutzen ist das Experiment von Heinrich Hertz.

Hertz’ unerwarteter Erfolg

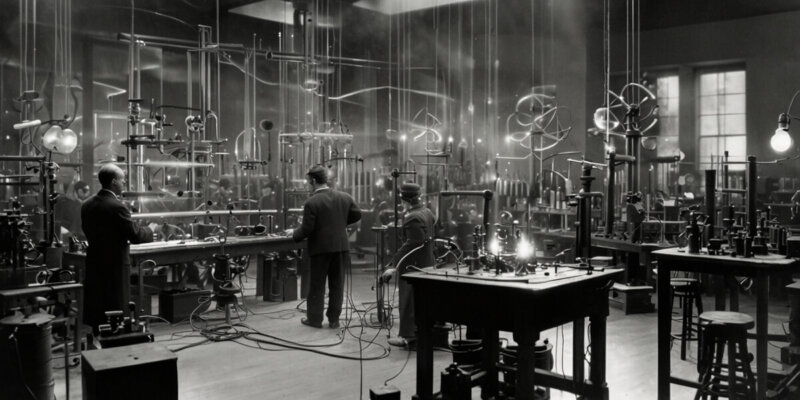

Im Jahr 1862 veröffentlichte James Clerk Maxwell seine bahnbrechenden Gleichungen zur Elektrizität und Magnetismus. Ähnlich wie das Ziehen eines Magneten an einer Drahtspule elektrischen Strom erzeugt, entdeckte Maxwell, dass sich elektrische und magnetische Felder gegenseitig bedingen können. Diese revolutionäre Idee legte den Grundstein für die Theorie der elektromagnetischen Wellen. Doch erst 1888 führte Hertz ein Experiment durch, das diese Theorie tatsächlich bewies. Er erzeugte Funken, die elektrische und magnetische Felder im Raum verbreiteten – ein simpler Versuchsaufbau, aber dennoch revolutionär.

Selbst bauen und experimentieren

Ein Experiment wie das von Hertz lässt sich auch heute noch nachbauen und zeigen wie aus einfachen Mitteln große Erkenntnisse gezogen werden können. Mit Draht, einem ausgedienten Feuerzeug und einer Glühbirne lässt sich ein eigenes kleines Experiment starten, das die Funktionsweise elektromagnetischer Wellen demonstriert. Dieses Experiment verdeutlicht anschaulich, wie vom Funksignal überleuchtete Zimmer dieselbe wissenschaftliche Grundlage haben wie Hertz’ ursprünglicher Versuch.

Die Unvorhersehbarkeit von Wissenschaft

Hertz’ Experiment machte die damals theoretischen elektromagnetischen Wellen für die Öffentlichkeit greifbar. Trotz nüchterner Aussage, dass seine Entdeckung „keinen praktischen Nutzen“ habe, formte sie die Grundlage für spätere technologische Errungenschaften. Heute sind unsichtbare elektromagnetische Wellen essenzieller Teil unseres Alltags: vom Funk über Radar und Lidar bis hin zu drahtloser Kommunikation wie Handy oder WLAN. Der Gedanke, dass solch grundlegende Forschung keinen direkten Nutzen haben könnte, ist letztlich widerlegt. Wissenschaft ist im Kern ein Ausdruck menschlicher Neugierde und der Antrieb, Antworten zu finden – nicht immer mit sofortigem Ergebnis, aber oft mit unerwartetem Nutzen.