- Michel Nievas Roman „Dengue Boy“ entfaltet ein düsteres Szenario aus Evolution, Ethnografie und Epidemien. Die Hauptfigur ist ein Mensch-Moskito-Hybrid in einer zerstörten argentinischen Zukunft im Jahr 2272. Entwickler versuchen Biome zu schaffen, während die Viroökonomie Krankheiten spekulativ nutzt. Nieva kombiniert Ökonomie, Sexualität und Biologie in einer surrealistischen Prosa. Der Roman fordert die Leserschaft mit verstörender, aber faszinierender Erzählweise heraus.

Der argentinische Autor Michel Nieva entfesselt mit seinem neuen Roman „Dengue Boy“ ein schaurig faszinierendes Szenario aus Evolution, Ethnografie und Epidemien. Hauptfigur ist ein Mensch-Moskito-Hybrid, dessen Existenz ein Mysterium bleibt: Experimente, genetische Mutationen oder grauenhafte Unternehmensvergehen könnten seine Entstehung erklären. Im Jahr 2272 lebt er in einer zerstörten argentinischen Welt, die nach dem Schmelzen der antarktischen Eisdecke überwältigend heiß geworden ist. Temperaturen klettern aufs Unerträgliche, während das, was einst als „Argentinische Karibik“ bekannt war, bei einer Durchschnittstemperatur von 60 Grad Celsius brütet.

Eine neue Weltordnung

Diese Welt stellt sich bemerkenswerterweise der Herausforderung, indem Entwickler versuchen, mit Biomen ein Stück Erde auf die Erde zurückzubringen. Für eine Pauschalgebühr steht den Kunden eine Vielzahl von Spezies zur Befüllung ihres Bioms zur Auswahl. Während die Menschheit ums Überleben kämpft, gibt es privilegierte Nachwüchse der Viroökonomie, die sich in virtuelle Realitäten flüchten. Besonders grotesk ist der Konsum von sogenannten ‚Sheepies‘, fast fühlenden Objekten, die mehr an die Welt von Dengue Boy verraten, als den Protagonisten selbst.

Körpereigene Transformationen

Der Roman könnte in die Kategorie „Klimafiktion“ eingestuft werden, geht jedoch weit darüber hinaus. Im Gegensatz zum Protagonisten von Kafkas „Die Verwandlung“ erlebt Dengue Boy keine plötzliche Transformation: Er ist, was er immer war, und es ist die Welt, die ihn akzeptieren muss. Sein Körper, voller seltsamer, sensorischer Veränderungen, spiegelt die fiebrige und fleischige Natur des Buches wider. In diesem seltsamen, futuristischen Kontext verflechten sich Ökonomie, Sexualität und Biologie, und das alles wird durch Nievas imposante und surrealistische Prosa greifbar gemacht.

Die Viroökonomie

In dieser dystopischen Zukunft sind nicht Technik-Milliardäre die oberen Zehntausend, sondern Spekulanten der Viroökonomie. Diese wetten auf Krankheitsausbrüche, um mit der Hortung potenzieller Heilmittel Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig entstehen Resorts auf dem Land, das durch die zurückweichenden Eiskappen freigelegt wird. Die Verlierer sind jene, die noch an Moral oder Anstand glauben, während die Gewinner eine zerstörte Welt als Chance für Luxus und Erfolg betrachten. Nievas Erzählung nimmt diese atemberaubende Seltsamkeit und entwickelt daraus eine sowohl erschreckende als auch faszinierende Geschichte, die nur schwer den Blick abzuwenden erlaubt.

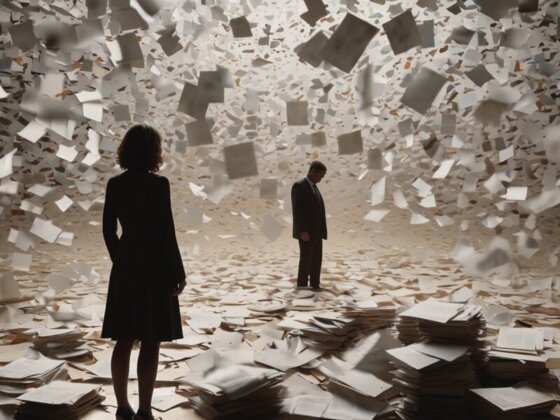

Die literarische Konstruktion dieses Romans erinnert an die verstörende Kraft einer Kamerafahrt, die so oft rotiert, bis der Betrachter weder die Perspektive noch das Gefühl eindeutig identifizieren kann. Der Leserschaft bietet sich dadurch eine einzigartige Erfahrung voller absurder, aber nicht minder spannender Eindrücke, die sowohl eine Herausforderung als auch eine Belohnung für sie bereithält.