- Ein britisches Unternehmen plant, E-Roller mit Geschwindigkeiten über 160 km/h zu entwickeln und einen Guinness-Weltrekord aufzustellen. Der Bo M Roller debutierte vor anderthalb Jahren und zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Aluminium-Chassis und aufrechtes Design aus. Der Bo M bietet eine Reichweite von 50 km mit einem 400-Watt-Motor und einem regenerativen Bremssystem, trotz einer nicht anpassbaren Lenkstangenhöhe. Das Turbo-Modell zielt auf Geschwindigkeiten über 160 km/h mit einer Dualmotor-Konfiguration und Lufteinlasskühlung ab, bietet jedoch keine Massenproduktion. Zukünftige Entwicklungen könnten Blinker und zusätzliche Funktionen umfassen, um Praktikabilität und Design zu optimieren.

Im Rennen um die schnellsten elektrischen Fortbewegungsmittel möchte ein aufstrebendes britisches Unternehmen die Grenzen des Vorstellbaren sprengen. Während ich mit einem gewöhnlichen elektrischen Roller bereits fast 64 Stundenkilometer gefahren bin und das als beängstigend empfand, zielt das Unternehmen darauf ab, über 160 Stundenkilometer zu erreichen und dafür einen Guinness-Weltrekord aufzustellen. In der Welt der Mikromobilität ist Bo ein Neuling. Doch das Team mit ehemaligen Mitgliedern der Williams Formula One Advanced Engineering hat bereits seine Spuren hinterlassen.

Die Einführung des Bo M

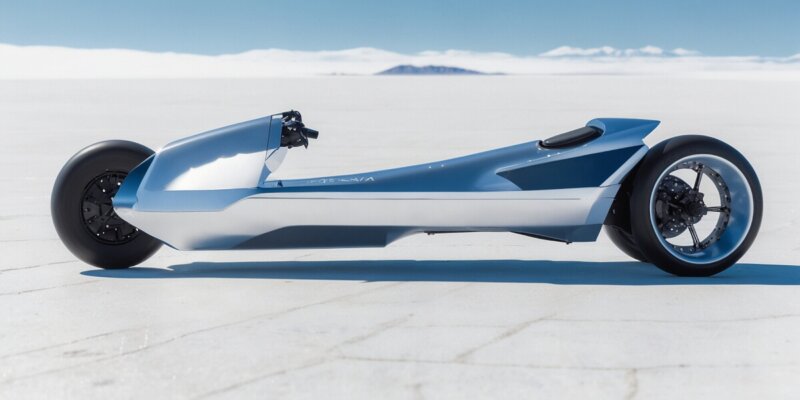

Der erste Wurf von Bo, der Roller „Bo M“, debütierte vor anderthalb Jahren im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union. Nun plant die Firma den Sprung über den Atlantik, um den amerikanischen Markt zu erobern. Das Interesse wecken will Bo mit dem Turbo-Modell, das auf der Bonneville Speed Week vorgestellt wird. Der Bo M selbst besticht durch ein Design, das auffällt – ein einteiliges Chassis aus Aluminium, das durchaus Fragen aufwirft. Die kompakte Struktur macht das Einlagern oder die Beförderung in beengten Räumen herausfordernd, doch diese Eigenschaft erhöht auch die Haltbarkeit. Ein zentrales Merkmal ist der unverwechselbare Mittelständer: Der Roller lehnt sich nie zur Seite, sondern bleibt immer aufrecht.

Technologische Besonderheiten

Das unkompliziert erscheinende Gefährt entwickelt enorme Leistung. Der 400-Watt-Motor beschleunigt den Bo M auf bis zu 35 Stundenkilometer. Mit einem Gewicht von 22 Kilogramm schafft er rund 50 Kilometer Reichweite und trägt Lasten bis zu 120 Kilogramm. Die Besonderheit liegt zudem im regenerativen Bremssystem, das professionell integriert wurde. Ein Manko bleibt die nicht anpassbare Lenkstangenhöhe, jedoch ist dies dem unverkennbaren Design geschuldet. Der Anspruch von Bo, Qualität mit Ästhetik zu vereinen, richtet sich an Erstkäufer und Design-Liebhaber.

Herausforderungen im Service

Begleitet wird die Frage, wie sich Bo im wachsenden Mikromobilitätsmarkt positionieren wird, von der Sorge um den Service. Bo plant, ein Händlernetz aufzubauen und Teile online anzubieten. Die Kunden sollen auch in der Lage sein, Ersatzteile selbst zu beziehen und Reparaturen einfach durchzuführen. Der hohe Preis des Bo M, umgerechnet etwa 2.250 Dollar, mag abschreckend wirken. Doch in puncto Performance und Design hebt sich Bo von der Konkurrenz ab.

Ein Blick in die Zukunft mit dem Turbo

Mit dem Turbo geht Bo noch einen Schritt weiter. Die Vision: ein Elektroroller, der mehr als 160 Stundenkilometer schafft. Diese Leistung soll das bereits alles andere als langsame Basismodell Bo M ins rechte Licht rücken. Die Technologie dahinter ist beeindruckend und wird spekulativ weiter verfallen. Der Turbo ist mit einer Dualmotor-Konfiguration ausgestattet, die robuste 24.000 Watt bietet. Eine in F1-Manier inspirierte Lufteinlasskühlung reguliert die Temperatur. Die bemerkenswerte Geschwindigkeit ist jedoch keine Massenware: Für etwa 29.500 Dollar ist ein Roller bereits nach Spanien verkauft.

Zukünftige Entwicklungen konzentrieren sich auf eine Optimierung der bestehenden Konzepte – vielleicht durch die Einführung von Blinkern und weiteren hilfreichen Funktionen. Der Markt ist geprägt von Innovationen verschiedenster Start-ups, von stylischen Rädern bis hin zu minimalistisch-funktionalen Fahrzeugen, die Ästhetik und Praktikabilität vereinen. Kunden müssen entscheiden, ob sie bereit sind, für edles Design und spezielle Technologien höhere Preise zu zahlen. Nur die Zeit wird zeigen, ob dieser Ansatz Erfolg hat.