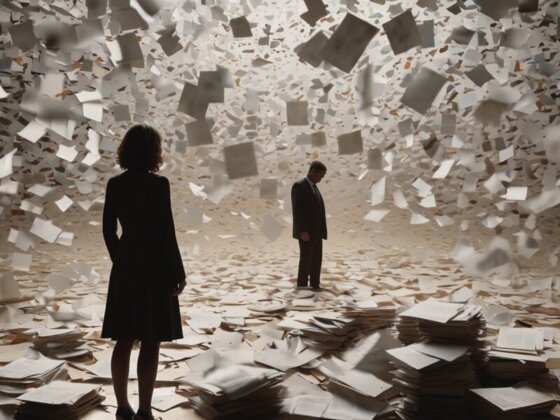

- Die digitale Kommunikation hat das Verhalten von Fachleuten in der Öffentlichkeitsarbeit, wie Nicole Yelland, erheblich verändert. Yelland verwendet Überprüfungstools und fordert Videoanrufe, um die Authentizität von Kontakten sicherzustellen. Die Verbreitung von Betrugsmaschen zwingt Unternehmen, verstärkt in Sicherheit und Verifikation zu investieren. Künstliche Intelligenz trägt zur Erstellung glaubhafter Täuschungen bei, was die Herausforderungen im digitalen Zeitalter verschärft. Trotz technologischer Lösungen bleibt der gesunde Menschenverstand entscheidend im Umgang mit digitalem Misstrauen.

In der heutigen Zeit, in der die digitale Kommunikation zunehmend die persönliche Interaktion ersetzt, hat sich das Verhalten von Fachleuten wie Nicole Yelland, die im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für eine gemeinnützige Organisation in Detroit tätig ist, stark verändert. Yelland legt besonderen Wert auf die Überprüfung von Personen, die versuchen, mit ihr in Kontakt zu treten, insbesondere wenn sie diese nicht kennt. Sie nutzt Tools wie Spokeo, um Informationen potenzieller Kontakte zu durchleuchten. Wenn jemand vorgibt, Spanisch zu sprechen, testet sie ihre Sprachkenntnisse mit anspruchsvollen Ausdrücken. Bei jeglichem Verdacht fordert sie eine Microsoft Teams-Sitzung mit eingeschalteter Kamera an.

Cyberkriminalität in der digitalen Ära

Diese Vorsicht resultiert aus einer Erfahrung, die Yelland im Januar gemacht hat, als sie in eine ausgeklügelte Betrugsmasche verwickelt wurde. Interessanterweise ist dieser Ansatz, den Yelland verfolgt, keine Seltenheit. Angesichts der Verbreitung digitaler Bedrohungen setzen viele auf altbewährte Techniken sozialer Ingenieurkunst, um die Integrität der digitalen Kommunikation zu gewährleisten. In der Ära der Paranoia sind Sicherheit und Überprüfung entscheidend. Das rasante Wachstum von Betrügereien, verstärkt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, zwingt Unternehmen dazu, verstärkt auf Verifikation zu setzen.

Die Rolle von KI-Technologien in diesen Szenarien kann nicht ignoriert werden. Sie ermöglichen die Erstellung glaubhaft wirkender Täuschungen, die selbst erfahrene Fachleute täuschen können. Die Herausforderungen, vor denen Personen wie Yelland stehen, sind symptomatisch für eine größere weltweite Problematik: Die Grenzen zwischen Realität und digitaler Fiktion verschwimmen zunehmend.

Vertrauenskultur versus Sicherheitsbedenken

Während einige innovativ auf technologische Lösungen setzen, bevorzugen andere eine Rückkehr zu grundsätzlicher Logik und Menschenkenntnis. Daniel Goldman, ein Blockchain-Ingenieur, ist ein Beispiel für den wachsenden Trend zur sozialen Überprüfung, um sich gegen digitale Betrüger abzusichern. Derartige Maßnahmen haben jedoch auch den Nachteil, zu Misstrauen zu führen, noch bevor eine echte Verbindung zwischen den Beteiligten hergestellt werden kann.

Jessica Eise, Professorin an der Indiana University-Bloomington, hat in ihrer Forschung festgestellt, dass das Misstrauen durch Betrügereien in virtuellen Umfragen immens zugenommen hat. Ihr Team sieht sich gezwungen, potenzielle Teilnehmer durch analoge Maßnahmen wie persönliche Flyer-Werbung zu gewinnen, um die Authentizität zu gewährleisten. Es zeigt sich, dass trotz technologischer Fortschritte der gesunde Menschenverstand weiterhin essenziell bleibt. Eines jedoch wird klar: In der digitalen Welt von heute ist erhöhte Wachsamkeit das Gebot der Stunde, um zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden. Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an kritischem Denken und ständiger Skepsis.